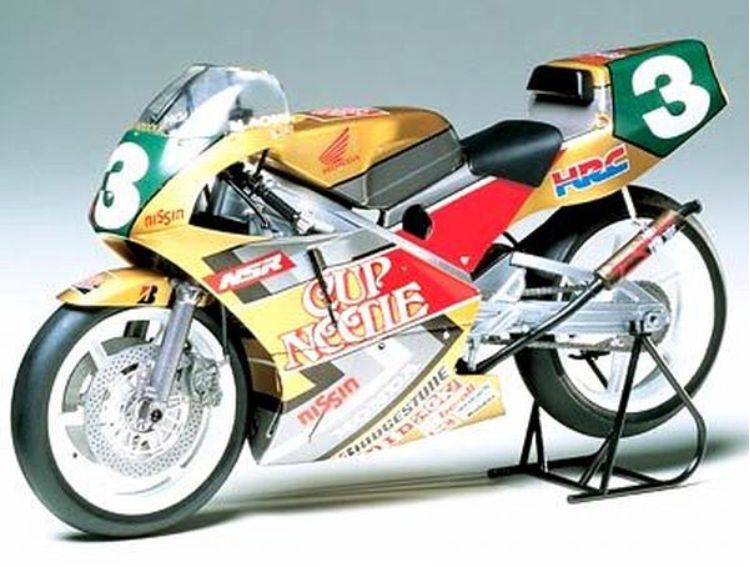

NSR500

ホンダ・レーシング(HRC)が開発した競技専用のオートバイ

2ストローク500ccV型4気筒エンジンを搭載したロードレーサー500ccという排気量から、初代NSRは140ps、最終的には200psを超えると言われるまでのパワーを発揮した。

年々のパワーアップ競争で常にライバルのヤマハやスズキをリードしていたと言われるが、ライダーのコントロール能力を超えるほどのハイパワーは諸刃の剣となる。

その課題解決策として1992年に投入されたビッグバン・エンジン(同爆エンジン)は、その後のGPマシン開発の方向性に大きな影響を与えたエポック・メイキングな技術であった。

開発までの経緯

1984年から2002年までの19シーズン、HRCからオートバイロードレース世界選手権(WGP)に投入された競技専用車両。NSRとは「New

Sprint-racer of Research」の略称とされている。

1983年当時、主力マシンであった2ストロークV型3気筒エンジンを搭載したホンダ・NS500は小型・軽量・低重心を開発の主眼に置き、軽快な旋回性能とすばやい立ち上がり加速を武器に、エースライダーのフレディ・スペンサーを中心としてシーズンを戦っていた。

各ラウンド全体を俯瞰してみると、低中速サーキットではマシン開発の目論見どおり、旋回および加速性能を存分に発揮し優勝を含む好成績を収めたが、舞台が高速サーキットやアップダウンの激しいサーキットに移ると、絶対馬力に勝るV型4気筒エンジン搭載のヤマハ・YZR500の後塵を拝する結果となっていた。

そこでホンダは1983年シーズン当初から、将来のグランプリを長いスパンで戦い抜ける性能をもつ新型マシンの開発に着手した。

ライバルのYZR500と同等かそれ以上のハイパワー、かつNS500で得た軽量・低重心を兼ね備えたパッケージを持つニューマシン。それがNSR500プロジェクトのスタートであった。

1984 - 1986年

約1年間の開発期間を経て登場した1984年モデルのTYPE-1は、非常に先進的なレイアウトにまとめ上げられていた。

通常はエンジンの真上にある燃料タンクをエンジン下にマウントしているため、排気管をエンジンの上に通すという、独特なレイアウトを採用。

重い燃料タンクを車体下部に置いて重心を下げ、燃料の減少による操縦性の変化を抑えようという狙いがあったようである。

しかしながら、燃焼ガスによって高温に熱せられる排気チャンバーが吸気を熱してしまう熱害や通常であればエンジン上部にある燃料タンクを取り外せばアクセスできるエンジン周りが、排気チャンバーを外さないと整備しづらい(走行直後では、排気チャンバーは高温に熱された状態であり、外す事自体も困難だった)というメンテナンス性の低さ等々により、TYPE-1の独創的レイアウトは永く採用されなかった。

翌1985年以降は燃料タンクがエンジンの上にある一般的なレイアウトに変更されている。

心臓部の2ストローク500ccエンジンは、1984年から1986年までシリンダー挟み角90度のV4、1987年以降2002年の最終型まで挟み角112度のV4(ともに1軸クランクシャフト)レイアウトを採用。

当初90度の挟み角で向かい合うシリンダーの間にキャブレターをレイアウトする空間が取れず、後方2気筒の後ろにキャブレターを配置していた。このため後方2気筒の排気ポートを前方に向けて取り回すより他はなく、結果、排気チャンバーがエンジンの下側で複雑に絡み合う状態となっていた。

1987 - 1991年

1987年以降、NS500の経験からシリンダーの挟み角を112度へと変更。互いに向き合うシリンダー間にキャブレターを置くレイアウトに変更。この変更により、後ろ側2気筒はストレート形状の後方排気となり、車体下部のボリュームダウンと排気系の取り回しが改善されている。

1988年までは、シリンダーの点火順序は90度等間隔爆発方式、1989年にはサーキットの特性に合わせて、180度等間隔同爆仕様のエンジンを使用したと言われている。

また、ヤマハやスズキと同様の2軸クランクシャフト方式のエンジンが試作されて研究されていたが、当時のHRC社長である福井威夫の「猿まねするな」の一言により実戦への投入の申請は却下された。

1992 - 2002年

1992年には、それまでひたすらにハイパワーを追求して他社を引き離すという「馬力至上主義」ともいえる開発方針を転換。ライダーに扱いやすい過渡特性でエンジン出力をタイヤへ導くことに着目した、不等間隔位相同爆方式と呼ばれる技術を採用。

この新エンジンは、通称ビッグバン・エンジンと呼ばれ、シーズン序盤から圧倒的な優位性を発揮した。

有り余るハイパワーを確実に路面に伝えるため、エンジン出力の過渡特性を改善した技術はこのシーズンを席捲。

1990年頃からNSRの開発に発言権を持ち始めたマイケル・ドゥーハンの意見により、ライダーに扱いやすいエンジン特性が重要視され始めた。また、マシンのパッケージに大きな変化を与えず、前年モデルをじっくりと熟成させていく方針もドゥーハンによるところが大きかったと言われる。

1997年シーズンには、このビッグバン・エンジンの技術をベースに、かつての等間隔爆発に近い点火順序を与えたスクリーマー・エンジン仕様のNSRが登場。

この新しい試みのエンジンにテストで好感触を得たドゥーハンは、ただひとりスクリーマー・タイプのエンジンを選択。

1989年以来、等間隔爆発のハイパワーエンジンで戦った過去の経験が充分に活かされ、このシーズンはドゥーハン単独で12勝をマーク。僚友のアレックス・クリビーレと岡田忠之のビッグバン仕様での勝利も合わせ、コンストラクターとしてシーズン全勝の記録を残す圧倒的な強さを示した。以降1998年から2002年の最終型まで、スクリーマータイプのエンジンが標準仕様となった。

1999年のドゥーハン引退に伴い、一時期開発の方向性を失い低迷しかけるが、2001年に大幅な設計変更を受け、イタリアの新鋭バレンティーノ・ロッシがシーズン11勝を挙げチャンピオンを獲得し、再び圧倒的な速さと輝きを取り戻す。2002年、加藤大治郎により最後の活躍を果たし、次世代のニューマシン・4ストローク990ccV型5気筒エンジン搭載のホンダ・RC211Vへと主力の座を明け渡した。